OpenFOAMによるビル風解析検討アプリケーション

無償の流体解析ソルバーOpenFOAMによる、ビル風計算をGUIから自動実行するアプリケーションを開発

風解析の流線図

PLATEAUデータ使用(群馬県桐生市)

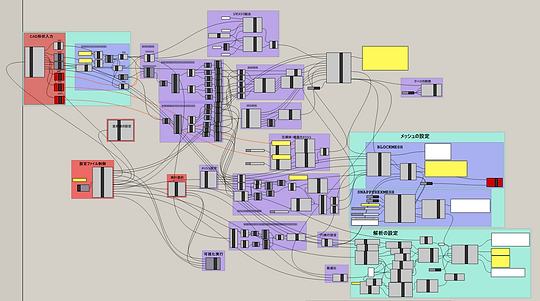

Grasshopper構成図

風解析の流線図

PLATEAUデータ使用(群馬県前橋市)

背景

高層建築物はビル風発生の原因になるため、設計時に周辺環境への配慮が必要になります。ビル風被害を最小限にするため、CFD(数値流体シミュレーション)を実施することが一般的です。この際、建設予定の建物だけでなく、周辺建物や地盤も考慮した大規模空間でのビル風計算を行う必要があります。

課題

このようなビル風計算を実施するにあたり、顧客企業様に以下のような課題が存在していました。

-

複数風向の影響を考慮する必要があり、計算ケース数が多く煩雑になる。

-

商用ツールを用いた解析を従来行ってきたが、計算規模が大きいこと、またケース数が多いためライセンス消費数が多くなる。

開発内容

以上の課題を解決するために、無償の流体計算ツールであるOpenFOAMを用いて、ビル風計算をWindows上のGUIから自動実行するためのアプリケーションを開発しました。

技術詳細

以下のアプリを開発しました。また、PLATEAUデータの使用方法もあわせて記載しています。

-

簡易にビル風計算に必要な設定を行うことができ、2のGrasshopperのビジュアルスクリプトを呼び出してビル風計算を実行することができる、Windows上で動作するGUIアプリを開発(使用技術:.NET/C#)

-

GUIでの設定を受け取り、OpenFOAMのメッシュ作成、ソルバー実行を自動で行うためのGrasshopperスクリプトを開発。Butterflyとよばれるライブラリをベースに、必要機能をPythonスクリプトにより追加でコーディングすることで、ビル風計算に必要な処理を実行できるようにしました。

-

PLATEAUデータの活用は以下の手順で実施しました。

-

Unityのプロジェクトを作成し、PLATEAU SDK for Unityをインストール

-

PLATEAU SDKのウインドウの「インポート」から、ローカル・またはサーバーで解析したい地域のPLATEAUデータをインポートする。この際、対象としたい区域の番号はあらかじめ調べておく。「建築物」と「土地起伏」のみインポートする。

-

PLATEAU SDKのウィンドウの「エクスポート」を選択する。座標軸は”ENU(Plateauの座標軸)”を選択する。これにより、右手系で、鉛直方向がZ軸で、位置関係も正しいファイルが出力される。

-

出力したOBJファイルをRhinoに読み込み、スクリプトによる形状修正や手修正による穴埋めを行った後、ソリッド(閉じたポリサーフェス)形式に形状を変換する。最後に、データを3dm形式で保存する。

-

アプリで入力する形状ファイルとして4で作成したCADデータを選択し、計算を実行する。

-